研究紹介

研究紹介

歯ぎしりや咀嚼の神経調節機構

咀嚼は、健康な生活に不可欠な運動機能です。何気なく食物を咀嚼するときに、舌や顎、頬、口唇の筋を巧みに調整する脳のしくみを研究しています。また、子どもが食物を咀嚼できるようになるしくみを調べています。

咀嚼に使う顎の筋肉が睡眠中に過剰に働くと、頻繁に歯ぎしりをする睡眠時ブラキシズムになります。その一方で、睡眠中に顎や舌の筋肉が緩むことは、気道が狭くなって生じる閉塞性睡眠時無呼吸の一因となります。このように、眠ると、咀嚼を調整する脳のしくみが異常な働きをする原因の解明に取り組んでいます。実験動物の自然睡眠中の咀嚼筋活動・神経活動解析による電気生理学的実験や、ボランティアの睡眠計測による臨床神経生理学的実験の両面で研究を進めています。

顎口腔機能障害に対する睡眠異常の作用

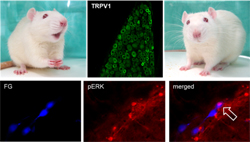

顎関節症など慢性疼痛疾患の患者では、疼痛症状と不眠症状とがともに悪化する悪循環が醸成されます。睡眠時無呼吸症候群を想定し、齧歯類の睡眠時間帯に低酸素負荷を行い、口腔顔面領域で生じる感覚機能変化のメカニズムを解明しています。また、睡眠が脳機能発達に重要であることから、咀嚼をはじめとする口腔機能の発達に対する睡眠の作用機序の解明も進めています。

正常睡眠データベースとSleepTech

睡眠を向上する技術(SleepTech)への社会的な関心が高まっています。睡眠の質の向上に必要な測定・解析技術の開発には、正常睡眠の生体信号や生理学的な指標が必要です。大阪大学COI拠点の一員として、専用の睡眠研究室で健康な子どもから大人にPSG検査を実施し、これまでに延べ600夜を蓄積するなど、社会での活用が可能な睡眠データベースの構築を進めています。また、データベースの活用を希望される研究機関や企業との共同研究も歓迎します。